|

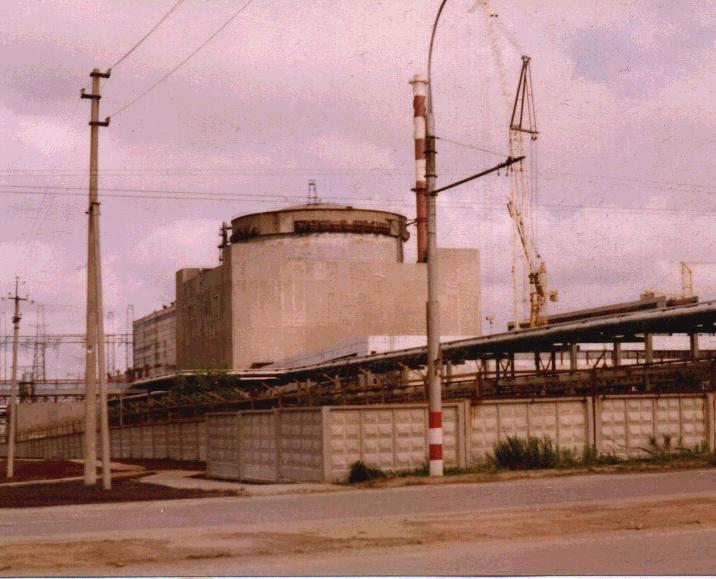

Большая часть изучаемой территории занята

Доно-Сальским водоразделом и долиной р. Дон и меньшая часть – Доно-Кумшакским водоразделом

и долиной р. Сал (рис.1) и

(рис.2).

Большая часть изучаемой территории занята

Доно-Сальским водоразделом и долиной р. Дон и меньшая часть – Доно-Кумшакским водоразделом

и долиной р. Сал (рис.1) и

(рис.2).

Доно-Сальский водораздел

располагается в южной части района, представляет собой северо-западную часть Ергенинской

возвышенности и имеет широтное направление. С северной стороны он круто обрывается к

Цимлянскому водохранилищу и прорезается густой сетью балок, на западе и северо-западе

постепенно сливается с IY надпойменной террасой р. Дон,

которая в рельефе не выделяется и прослежена по результатам бурения; на юге полого сочленяется с

террасами долины р. Сал и прорезается балкой Ерик. Ширина его изменяется от 2 до 10 км, составляя в

среднем 3-5 км. Превышение водораздела над урезом р. Сал и Цимлянского водохранилища составляет 60-90 м.

Абсолютные отметки поверхности водораздела изменяются от 80-100 м в западной части и до 120-130 м – в

восточной.

Долина р. Дон занимает центральную

часть территории и имеет направление с северо-востока на юго-запад. Значительная часть долины занята

водами Цимлянского водохранилища, полностью затопившими пойменную I и, частично,

II надпойменную террасы выше Цимлянской плотины. Абсолютная отметка поверхности от 20 до 60 м.

В строении долины р. Дон отмечается

пять террас – пойма, первая, вторая, третья и четвертая надпойменные террасы. IY терраса расположена в

левобережной части долины р. Дон от б. Цимлянский Лог до западной границы района изучения. Поверхность

террасы прорезана балками и лощинами. III терраса распространена на северном побережье

Цимлянского водохранилища. Поверхность террасы в восточной части осложнена наложенными эоловыми

формами рельефа (буграми и западинами), в западной части эрозионными формами (балками, оврагами,

лощинами). II надпойменная терраса сохранилась лишь ниже плотины Цимлянского водохранилища.

Поверхность ее слабо волнистая. Первая надпойменная терраса представлена несколькими разобщенными

останцами ниже плотины, поверхность осложнена лощинами и буграми. Пойменная терраса расположена

ниже плотины Цимлянского водохранилища, поверхность ее неровная.

III надпойменная терраса

распространена на левобережье. Без заметного перегиба поверхность ее сливается с поверхностью

II надпойменной террасы, довольно сильно изрезанной балками. Поверхность I надпойменной террасы

наклонена к реке, ширина ее до 6 км. Современная пойменная терраса представляет собой ровную, почти

горизонтальную поверхность, шириной до 15 м.

Балки Безымянные у хут. Крутого,

ст. Хорошевской и балки Котлубань являются правыми притоками р. Дон, без постоянного водотока. Длина их

20-30 км, максимальная ширина в верхней части 100 м – 1 км, по днищу – 12-800 м, глубина вреза 24-30 м,

уклон тальвега 3-5о. Склоны крутые: правый 35-40о, левый 20-30о.

Балки Нагибинская,

Цимлянский Лог, Вербовый Лог, Кривская, Большая Незнамя являются левыми притоками р. Дон

и постоянного водотока части 500-2000 м, по днищу – 300-800 м, глубина вреза – 14-30 м, уклон тальвега

1-3о, склоны крутые: правый 18-22о, левый 7-16о, задернованы.

Балки Ерик, Яблочная и Сальская

являются правыми притоками р.Сал, водоток по ним временный, кроме балки Ерик. Длина их 16-24 км,

максимальная ширина в верхней части 1200-1400 м, по днищу – 1000-1600 м, глубина вреза – 15-20 м,

уклон тальвега 1-2о. Склоны крутые: правый 20-30о, левый 6-14о,

задернованы.

Овраги приурочены к

береговым обрывам Цимлянского водохранилища и к склонам балок. Длина их от 40-70 м до 1-2 км,

ширина в верхней части 7-300 м, по днищу – 0,5-6 м, глубина 5-30 м, иногда до 40 м. Овраги разветвленные.

В северной части территории

расположена полого-увалистая аккумулятивно-денудационная Доно-Кумшакская водораздельная равнина.

Сложена она с поверхности золово-делювиальными лессовидными суглинками и осложнена значительным

количеством неглубоких лощин и балок, а на выположенных участках в северо-восточной части –

просадочными западинами. Относительные превышения ее поверхности над водохранилищем 20-30 м,

овражно-балочной сети 2-12 м, уклоны 2-5о.

Южная часть рассматриваемой

территории расположена в пределах северо-западной оконечности Ергенинской возвышенности.

Северная часть (правобережье р. Дон) приурочена к восточному склону Доно-Донецкой возвышенности.

Развитие рельефа началось по мере последовательного отступления с описываемой территории палеогеновых,

неогеновых и четвертичных морей в южном и юго-восточном направлениях. К концу миоцена, с уходом

майкопского морского бассейна (P3-N1), вся территория представляла

собой сушу. К этому времени относится заложение Ергень-реки, выработавшей впоследствии огромную долину.

Мощные отложения ергенинских песков (до 79 м), охватывая под покровными суглинками всю южную часть

района, стыкуются с IY террасой р. Дон.

К середине миоцена наметились

современный структурный и орографический планы территории. Общие черты современных форм рельефа

формировались в условиях сочетания новейших движений (преимущественно положительного знака) с

эрозионной и аккумулятивной деятельностью р. Дон и ее притоков.

Еще в плиоцене был локализован

мощный сток. Произошло врезание сети глубоких ложбин в толщу ергенинских осадков вследствие поднятия

территории в нижнем и среднем плиоцене. Эти ложбины и составляют древнюю долину р. Дон, которая

следует на изученной территории вдоль современной его долины.

Дальнейшая активизация тектонических

движений (конец апшеронского века – начало четвертичного) в сочетании со сменой аридного климата на

гумидный создали предпосылки для формирования современной Донской долины и ее притоков.

Еще в доледниковое время на

границе неогена и четвертичного периода была выработана IV надпойменная терраса р. Дон.

В четвертичный период продолжался общий подъем территории и усиление эрозионной деятельности

р. Дон и ее притоков. Большую роль в формировании рельефа района сыграл находившийся здесь

в среднем плейстоцене Донской язык Днепровского ледника, который похоронил долину р. Дон и

снивелировал доледниковый рельеф. При таянии ледника отложения IV террасы р. Дон перекрываются

флювиогляциальными осадками.

Со времени позднего плиоцена

продолжается накопление осадков IV надпойменной террасы р. Дон и начинается процесс накопления на

водораздельных пространствах междуречий золово-делювиальных лессовидных пород (до

позднечетвертичного периода), которые в течение нижне-поздн #229;четвертичного времени

перекрывают не только водоразделы, но и поверхности IV террасы р. Дон. III надпойменная терраса

р. Дон образовалась по мере врезания русла во флювиогляциальные осадки, перекрывающие отложения

IV террасы. Основное отличие ее от IV террасы заключается в том, что по своему характеру она является

аккумулятивной.

Среднечетвертичные аллювиальные

осадки, слагающие правобережную часть III надпойменной террасы (междуречье р. Кумшак и Дон)

покрываются толщей песков и глин специфического строения. В настоящее время нет единого мнения

относительно генезиса данной толщи.

В целом система террас р. Дон

на данной территории выступает в форме гигантской лестницы с очень низкими, ни широкими ступенями,

засыпанными лессовидными суглинками в пределах древних террас, где разница в высоте ступеней по

кровле и постели аллювия наиболее резкая.

В конце среднечетвертичного времени

начинается интенсивное проявление новейших тектонических движений, что обусловило создание

разветвленной

сети балок, глубина вреза долин которых превысила 40 м и достигла красноцветных скифских глин плиоцена.

В дальнейшем интенсивность тектонических движений уменьшается, способствуя аккумуляции балочного

аллювия.

В позднечетвертичное время

завершается формирование I и II I

надпойменных террасс и высота достигает 38 м, что указывает на довольно интенсивное проявление неотектонических

движений, продолжающихся и в наше время.

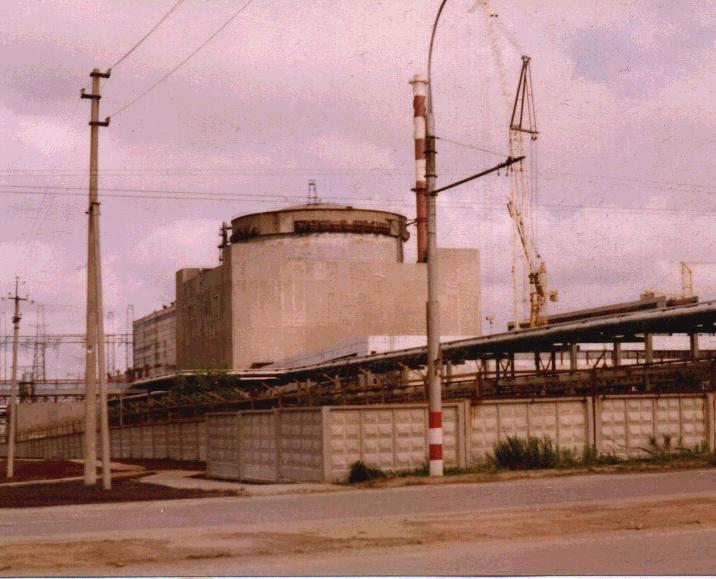

В современную эпоху развитие

эрозионных процессов

(рис.2).усиливает расчлененность рельефа по овражно-балочной сети.

На водораздельных пространствах усиливаются процессы почвообразования, одновременно

формируются высокая и низкая поймы р. Дон. Создание в 1952 г. Цимлянского водохранилища включило

в число рельефообразующих факторов береговую абразию и аккумуляцию; с другой стороны, затопление

I и частично II надпойменных террас привело к ослаблению эрозии.

В пределах изученной

территории в зависимости от основных действовавших в неоген-четвертичное время рельефообразующих

факторов и направленности рельефообразующих процессов выделяются следующие основные генетические

типы и группы типов рельефа

(рис.2).:

а) денудационно-аккумулятивный

(первично-делювиально-золовый);

б) аккумулятивный

(первично-флювиальный);

в) аккумулятивный

(флювиогляциальный).

К наложенному вторичному

позднеплейстоценовому генетическому типу рельефа относится:

г) эрозионно-аккумулятивный

(вторично-флювиально-длювиальный).

Эрозионный потенциал рельефа

Этот показатель,

определяющий для оценки процессов сноса (денудации), рассчитывался по картам масштаба

1:25000 (рис.3).. Длина обрабатываемых склонов варьирует

от 400 до 1000 м, естественных – в пределах 265-800 м, уклоны сельскохозяйственных склонов (1,5-4,3%)

меньше, чем естественных, следовательно и эрозионный потенциал рельефа (фактор LS)

на распаханных участках изменяется от 0,4 до 1,3 ед., а на пастбищах – от 0,6 до 2 ед. Распаханные

поймы рек имеют очень длинные (около 1 км) и пологие склоны (меньше 0,5%) и практически нулевой

эрозионный потенциал рельефа (меньше 0,1 ед.). Террасы более расчленены и имеют значения

LS=0,4-1,3 ед. Самый эрозионный рельеф находится в северо-западных районах и прибрежном районе.

В северо-западных районах по

геоморфологическому признаку (морфометрии склонов и фактору рельефа LS) и, соответственно

интенсивности эрозии можно выделить подрайоны: где учитываются только абсолютно преобладающие здесь

обрабатываемые склоны (сельскохозяйственные). На естественных участках и пастбищах смыв здесь

ничтожно малый – первые десятки кг/га в год. Преобладающие величины смыва (1-3 т/га в год)

тоже незначительные, т.к. допустимая норма эрозии для этого региона составляет 5-10 и даже 12

(черноземы) т/га в год. Величины смыва в 3-5 т/га в год в 1 северном, 3 южном и 5 северном подрайонах

объясняются тем, что в просадочно-западинном рельефе обрабатываются (распахиваются) в основном

наиболее крутые и хорошо дренируемые части склонов (уклоны здесь около 4% и фактор рельефа

LS наибольший, 1,3-1,4). К тому же на эту часть территории приходится наибольший эрозионный индекс

осадков (6-6,2 ед.).

Характеристика

экзогенных процессов

Обвалы и осыпи.

Обвально-осыпные процессы на описываемой территории отмечаются на высоких берегах рек и

водохранилищах, в бортах карьеров. Проявляются они обычно в комплексе с процессами абразии,

боковой эрозии рек и оползнями, нарушающими устойчивое состояние горных пород на склонах.

Эрозионно-обвальный тип берега отмечен на излучинах р. Дон, где боковая речная эрозия вызывает

обвально-осыпные явления. Большей частью в процесс вовлекаются неустойчивые четвертичные

суглинки и супеси в крутых уступах береговых склонов.

Оползни. Оползневые

процессы в пределах рассматриваемой территории развиты на береговых склонах Цимлянского

водохранилища в южной окраине г. Цимлянска, восточнее ст. Жуковской и в районе ст. Кривская.

Так, например, береговой склон в пределах южной окраины г. Цимлянска, пораженный оползнями,

имеет протяженность 500 м. Оползни в основном двухъярусные. Смещение происходит по сарматским

глинам и палеогеновым мергелям. В подвижки вовлечены преимущественно песчано-глинистые

неогеновые толщи. Основной причиной возникновения и развития оползней здесь является наличие

выдержанного водоносного горизонта, способствующего постоянному увлажнению подстилающих

глин до пластичного состояния.

Эрозия. Эрозионные процессы

на исследуемой территории развиты повсеместно и связаны с деятельностью поверхностных вод

(рис.3).

Эти процессы можно подразделить на два типа: 1) склоновый плоскостной и ручейковый смыв, 2)

овражная и речная эрозия.

1. Под первым типом понимается

смыв на склонах поверхностного, наиболее плодородного слоя почвы стоком дождевых и талых вод.

Характерная особенность плоскостного смыва – он почти не различим визуально без специальных

исследований и лишь промоины и ложбины стока, сформированные в результате смыва, могут дать

представление о характере пораженности. Необходимо учитывать, что ложбины, количество которых

на склоне характеризует степень развития процесса, являются формами концентрации плоскостного

смыва (т.е. переходными формами между собственно плоскостным смывом и формами линейной

эрозии – промоинами). От промоин их отличают, прежде всего, сглаженные очертания в поперечном

сечении и многократно большее отношение ширины к глубине. Глубина их не превышает 0,3-0,5 м, и

для данного участка поверхности склона (с определенным уклоном и структурой почвы) они представляют

предельно равновесные формы.

Поверхностный смыв практически

отсутствует на склонах с ненарушенной естественной растительностью. На сельскохозяйственных

(распахиваемых и обрабатываемых) склонах фактический смыв не превышает 2 т/га в год, что намного

меньше допустимой нормы эрозии для черноземов и каштановых почв. В 1 районе смываемая со

склонов почва через овражную сеть поступает в залив, где и накапливается. В 3 и 5 районах смытая

почва переоткладывается в пределах балки и на террасовой поверхности и частично уносится

р. Кумшак за пределы региона. Поймы Дона, Сала и их притоков, а также крупные выположенные

балки на юго-востоке служат естественными ловушками наносов (до 100%) – зонами аккумуляции

смываемого и сносимого склонового материала. Балки Первухина, Цимлянский Лог и Степанова

задерживают всю смытую почву в относительно эрозионноопасном 10 районе (величина эрозии 2,3 т/га в год).

Пойма р. Сал аккумулирует весь смытый материал из 19 района.

2. Результаты деятельности постоянных

и временных водотоков выражены в виде эрозионных уступов, образованных боковой эрозией в период

паводков, интенсивного снеготаяния и ливневых дождей. Эти водотоки подмывают местами борта балок,

образуя эрозионные уступы высотой 3-9 м и длиной до 100 м. Крутизна уступов колеблется 50-70о.

Наиболее высокие уступы у подножья выполаживаются до 25-30о в результате обваливания

лессовидных пород. Задернованность уступов не превышает 50%. Практически все эрозионные уступы

расчленены эрозионными бороздами и промоинами глубиной 0,3-1,5 м. Ширина их колеблется от

0,2-0,5 м до 1-2 м; длина достигает 10-30 м, в зависимости от высоты и длины уступа.

В отдельных местах балок

наблюдается оживление овражной эрозии и образование оврагов глубиной 1-10 м, шириной в

устье 3-30 м и длиной от 5-6 до 80 м. Овраги преимущественно V-образные с крутыми

незадернованными склонами. Наибольшая плотность оврагов (0,3-0,4 м/км 2)

и скорость отступания вершин (1-1,5 м/год) отмечаются в 1-5 северо-западных районах. Это связано,

главным образом, с литологическим фактором – выходами лессовых и лессовидных суглинков,

подверженных суффозионно-просадочным процессам, в результате которых формируются

блюдцеобразные понижения (концентрирующие дождевой сток).

На исследуемой

территории встречаются ряд оврагов и промоин, возникших в результате хозяйственной

деятельности человека. Наиболее значительные образуются в результате переливов

паводковых вод через грунтовые плотины, перегораживающие балки на орошаемых

площадях. Такие овраги имеют отвесные борта, а в отдельных случаях в прибровочной

части – с обратным уклоном, что способствует обрушению отдельных склонов и скоплению

в днище оврага обвально-степных отложений. Овраги V-образной формы, длиной до

200 м, глубиной 10-15 м.

Собственно речная

эрозия на данной территории представлена слабо и чаще всего встречается в виде подмыва

берегов. Эта разновидность эрозионной деятельности рек наиболее интенсивно проявляется в период

паводков, что приводит к разрушению берегов, к углублению и расширению русел. Эрозионные процессы

оказывают самое отрицательное воздействие на различные сооружения.

Процессы, связанные с действием

подземных вод. На данной территории выделяется ряд процессов, в формировании которых ведущее

значение принадлежит гидрогеологическому фактору. Влияние подземных вод на геологическую вреду

выражается в химическом (выпадение солей из раствора в среду – засоление грунтов) и физико-механическом

воздействии (суффозионный вынос механических частиц из суглинков, супесей); в создании вспомогательных

условий развития процесса, определяющего собственно наличием или отсутствием грунтовых вод в среде

(просадка лессовых пород при замачивании); в заболачивании поверхности в условиях высоких уровней

грунтовых вод.

Ниже в таблице приведены физико-механические свойства грунтов.

Физико-механические свойства грунтов

|

№ №

|

Наименование грунта |

Модуль деформации Ен,

мПа (кг/см 2) |

Удельное сцепление Сн, кПа (кг/см 2) |

Угол внутрен-него трения, град. |

Плотность грунта, г/см 3 |

|

1. |

Песок пылеватый средней плотности |

21(210) |

3(0,03) |

27 |

|

|

2 |

Песок пылеватый плотный |

30(300) |

6(0,06) |

33 |

2,07 |

|

3. |

Песок мелкий средней плотности |

24(240) |

2(0,02) |

32 |

|

|

4. |

Песок мелкий плотный |

38(380) |

5(0,05) |

37 |

2,02 |

|

5. |

Песок средней крупности плотный |

40(400) |

2(0,02) |

39 |

2,16 |

|

6. |

Песок крупный плотный |

43(430) |

1(0,01) |

40 |

2,18 |

|